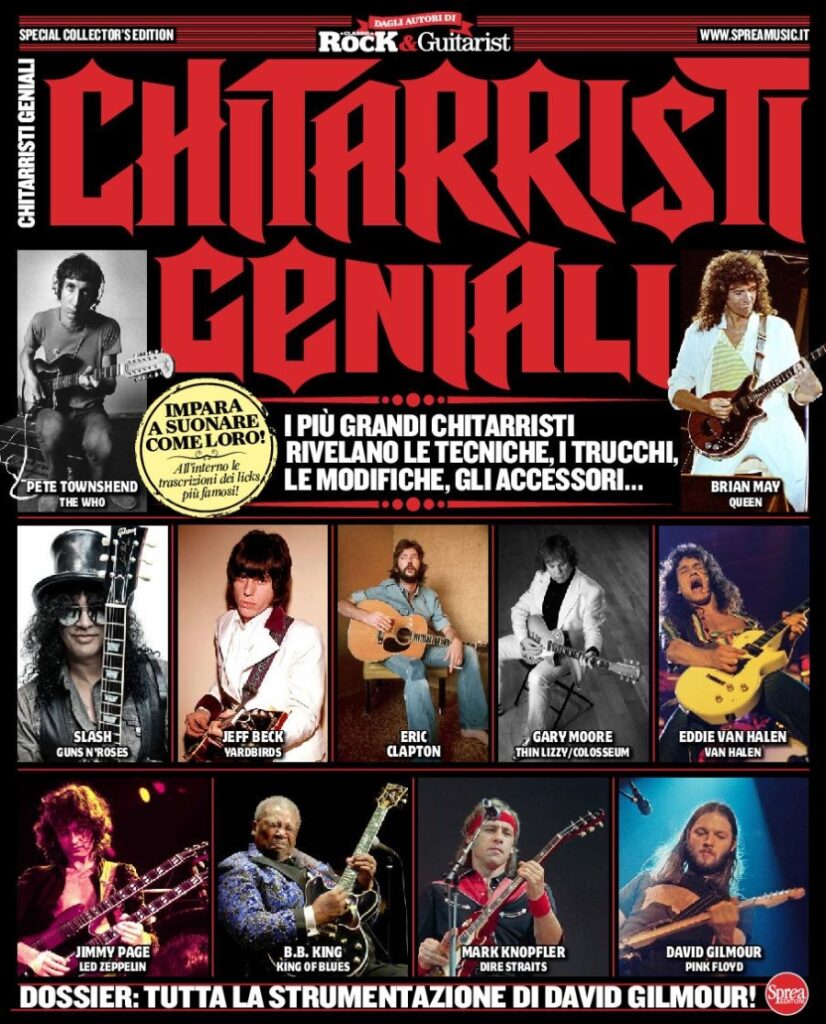

Nell'ultima puntata di True Lies (in onda su Radiofreccia ogni ultima domenica del mese), Fabio Cormio di Classic Rock Italia e Double M di Radiofreccia hanno pescato nel mare dei chitarristi geniali del rock.

Recuperate l'intera puntata sul sito di Radiofreccia! Tutte le interviste sono tratte dallo speciale "Chitarristi Geniali", disponibile sul nostro store online.

Interviste di Eddie Allen e Neville Marten (Classic Rock) a Ritchie Blackmore (1990 e 1996)

Da quel che si dice, in parte imparasti a suonare grazie al famoso session man Big Jim Sullivan. È vero?

Viveva vicino a me, per cui andavo a casa sua e gli chiedevo di insegnarmi qualcosa. Lui diceva: “Fila via”, e poi passava l’aspirapolvere.

Si dice sempre “Page, Beck e Clapton”, e tu non sei mai citato. Che ne pensi?

Penso che siamo tutti amici. Beck ha dato davvero tanto ed è molto innovativo, e Pagey è bravissimo a confezionare un brano – l’esempio migliore è Kashmir: nessun altro avrebbe potuto fare una canzone come quella. Ma è vero, lo sento dire anch’io un sacco.

Solo che io guardavo a persone come Albert Lee, che era meglio di tutti loro, e Jim Sullivan, che hai appena citato. Per me, sono loro i veri grandi. Quanto a me, non sono mai stato un egocentrico. Non ho mai creduto che mi si potesse ritenere migliore di qualcun altro, o che mi si dovesse citare così. Ero contento di suonare e guadagnare tanto da pagare i conti.

A Londra, gli altri si mettevano in mostra, mentre io sono sempre stato un po’ sulle mie e non volevo essere coinvolto. Nel 1964 feci una sessione con Jeff, e la cosa buffa è che non avevo mai sentito parlare di lui: non sapeva leggere la musica, nemmeno gli accordi. Ricordo che la canzone era una cosa tipica, Mi-La-Si, e per farla non seguiva la partitura, mi guardava le mani. Poi però è partito con l’assolo ed è stato incredibile.

Intervista di Classic Rock a Eric Clapton:

Se oggi ci ripensi, riesci a valutare con oggettività i tuoi primi lavori?

Sì. Credo sia andato tutto bene finché non entrarono in gioco le droghe e l’alcol. Non credo che le mie capacità come chitarrista siano molto migliorate o peggiorate. Voglio dire, ho appena finito di incidere un brano blues, una canzone di Freddie King, e non sembra più rigida o più veloce delle cose che facevo con John Mayall o i Cream. Forse la suono solo un poco più fluida, più sicuro di me.

La cosa che mi è chiara è che allora ero molto più in sintonia con il procedimento di fare musica – come sono tornato a essere adesso – e tra allora e oggi c’è stato un lungo intervallo in cui inve-ce ho pensato più a spassarmela. Più o meno, dalla fine degli anni 60 fino a tutti gli anni 70 ero fuori, capisci? Era come se fossi in vacanza, ed essere un musicista era il mio modo di fare soldi per restare in vacanza.

In un certo senso, iniziò con la morte di Jimi. Le date quasi coincidono, non credi?

È vero, tutto è legato. Gli anni 60 erano favolosi, e tutti prendevamo droghe per divertirci. Eravamo convinti di poter smettere quando volevamo, e che era solo una vacanza un po’ folle. Fai quello che ti pare, una sera ti sballi o prendi l’acido e poi non lo prendi più per un po’. Poi si arrivò al punto in cui quelli tra noi che erano naturalmente inclini alla dipendenza iniziarono a usarle sempre di più, e alla fine ci drogavamo di continuo.

Credo che fu allora che ci perdemmo, e anche se può sembrare un po’ presuntuoso credo che questo aprì le porte al punk, perché non c’è continuità con la musica che si era evoluta negli anni 60. Con le droghe ci incasinammo, perdemmo la bussola e si aprirono le porte a tutta l’anarchia, l’amarezza e la rabbia. I musicisti degli anni 70 non lasciarono una bella eredità. La musica di quel periodo era terribilmente incasinata e autoindulgente. Credo che in realtà i Sex Pi-stols fossero molto incazzati per il nostro menefreghismo. Il menefreghismo e quell’aria di superiorità molto anni 60.

Intervista di Henry Yates (Classic Rock) a Buddy Guy (dicembre 2013)

Sono nato nel 1936, in una piantagione a Lettsworth, in Louisiana. Da ragazzo non possedevo una chitarra. Mi mettevo elastici alle orecchie e li tiravo, o piantavo dei chiodi nel muro e poi tendevo un cavo più che potevo. Tutto pur di ottenere dei suoni… A quei tempi non c’era nulla di elettrico, solo acustico. E in giro c’era solo un unico chitarrista. A Natale andava di casa in casa: suonava, cantava e beveva vino finché tutti si sbronzavano e andavano a dormire – a quel punto, io arraffavo la sua chitarra e ci pasticciavo.

Non ne avrei rivisto un’altra fino al Natale successivo. Vivevo in un posto così arretrato che non c’era nessuno che potesse insegnarmi qualcosa sulla chitarra. Non sapevo cosa fare. Ma credo sia stata una benedizione.

E, in effetti, fu grazie a quei giorni in campagna che Buddy Guy avrebbe poi forgiato lo stile che lo avrebbe reso una leggenda.

Tempo dopo, eravamo negli anni 50, vidi B.B. King con una Stratocaster. Ma quello che mi colpì di più fu Guitar Slim che suonava The Things That I Used To Do. Lo vidi a Baton Rouge, in Louisiana, e accidenti se quella chitarra non aveva segni a non finire, perché lui era perfino più scatenato di quanto fossi io da ragazzo. Non aveva nemmeno una fettuccia per reggerla: usava una lenza da pesca! Guardai quella chitarra e dissi: “Questa chitarra sembra un martello che abbia battuto chiodi all’impazzata, ma suona ancora da paura”. M’innamorai della Stratocaster in quel preciso momento, e quell’amore dura ancora oggi.

Mia madre ebbe un infarto. Ero il più grande della famiglia e dovevo andare a lavorare a Chicago, per cui volevo farla sentire meglio mentre la lasciavo. Volevo farla sorridere e così le promisi: “Tornerò guidando una Cadillac tutta a puntini”. Sapevo che le stavo mentendo, e quando morì dissi a me stesso: “Le devo qualcosa per averle mentito”. Fu così che mi venne l’idea di una Strato a puntini, in memoria di mia madre.

A Chicago mi trovai in un vicolo cieco. Non sapevo cosa fare. Poi qualcuno scoprì che sapevo suonare la chitarra e mi portò in un locale blues dove suonava Otis Rush. Lì feci The Things That I Used To Do. Allora qualcuno chiamò Muddy Waters e lui venne. Prima di lasciare la Louisiana, mi avevano detto: “Fai attenzione a Chicago perché ti picchieranno [mug you]”. Quando arrivò Muddy, tutti mi dissero “Ecco Mud”, e io pensai stessero dicendo che mi avrebbero pestato.

Un giorno camminavo per strada, sempre cercando un lavoro, e Muddy mi fermò, mi diede un ceffone così forte che le orecchie mi fecero male, mi comprò un panino, mi fece salire nella sua macchina e mi disse: “Non ci pensare neppure, a tornare in Louisiana”. Lo disse perché già sapeva che potevo suonare i suoi brani [alla Chess Records].